| 旬のニュースを鮮度の落ちないうちにキャンバスに移し替える「現代の戯れ絵師」山藤さん。「『週刊朝日』を後ろから開かせる男」という異名まであるほどです。

グラフィックデザイナーとしてスタートし、ファッション画、舞台装置、テレビタイトル、挿絵、ブックデザイン、時事漫画、似顔絵と画業の幅を広げ、エッセイスト、コラムニスト、俳人と、少しずつ文章領域にまでずれて古稀を迎えた山藤さんに、イラストへの思いを自身の人生とともに語っていただきました。

映画の看板描きになりたかった少年時代

小さいころはどんな少年だったのですか?

山藤さん:私は昭和12(1937)年生まれですが、生後4ヶ月で父を亡くしました。10歳の姉をかしらに4人の子を遺されて、30歳だった母は途方にくれたことだろうと思いますよ。

父は国鉄職員で、目黒駅の助役を勤めていた。その縁で母は目黒駅の売店(のちのキヨスク)を任されることになった。生後まもない山藤さんを背負って、母は黙々と働いた。暮らしは決して楽ではなかったはずだが、母は愚痴一ついわず、子供たちに「貧しさ」を感じさせないよう工夫して、のびのびと育てた。

山藤さん:近くの大鳥神社のそばに<大鳥館>という映画館があって、エノケンの映画や、漫画の『フクちゃん』とか『のらくろ』などを上映していた。5、6歳の子供はタダで入れてくれるものだから、入り浸って何度も同じ映画を観たりしました。目黒駅のすぐそばの<目黒キネマ>、ここは時代劇専門でね、阪妻や片岡千恵蔵などのチャンバラ映画をやっていた。どういうわけかヒーローよりも、黒川弥太郎、月形龍之介、杉山昌三九、羅門光三郎といった脇役に目が行く渋い好みの子供だったんですよ。 山藤さん:近くの大鳥神社のそばに<大鳥館>という映画館があって、エノケンの映画や、漫画の『フクちゃん』とか『のらくろ』などを上映していた。5、6歳の子供はタダで入れてくれるものだから、入り浸って何度も同じ映画を観たりしました。目黒駅のすぐそばの<目黒キネマ>、ここは時代劇専門でね、阪妻や片岡千恵蔵などのチャンバラ映画をやっていた。どういうわけかヒーローよりも、黒川弥太郎、月形龍之介、杉山昌三九、羅門光三郎といった脇役に目が行く渋い好みの子供だったんですよ。

チャンバラ映画に魅せられるだけではない。山藤少年は上映作品が替わるごとに書き替えられる大看板に興味を持った。色とりどりのペンキで阪妻や千恵蔵の顔が描かれていく。眉が引かれ、眼光鋭い目が入れられるさまを、日がな一日見ていても飽きなかった。

|

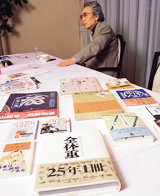

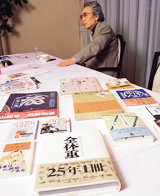

| イラストも文章も装丁も…。山藤章二さんの才能が凝縮されているような著書たち。 |

山藤さん:『将来何になりたいのか?』と先生に訊かれたとき、友達は医者とかプロ野球選手などというのに、『看板描きになりたい』と答えてあきれられたことがあります(笑)。でもね、考えてみれば、いまの仕事も看板みたいなものですよ。見る人を楽しませる大衆芸術という点では、似顔絵も同じ線上にあると思うんです。

大学受験のころになると、末っ子の山藤さんにも家計の大変さが感じ取れるようになった。志望大学は芸大の図案科と決めた。入学金や授業料が安いのが大きな志望理由。図案科を選んだのは、油絵や彫刻ではすぐに収入を得られないが、商業デザインを学べば広告会社などに就職する際に有利だろうと考えたからである。

昭和30年に芸大に挑戦したが失敗、一浪して翌年再挑戦。再び不合格となったのでこれ以上浪人はできないから、と武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学)デザイン科に入学した。入学金などは、母が一緒に親戚に頭を下げて借りてくれた。

山藤さん:入学はしたものの、当時のムサ美はまだカリキュラムも私塾みたいで、これでは満足に勉強できないような気がして、通学しながらまた芸大受けたんですよ。今度は実技はいいけれど、一年間学科の勉強をやってないものだから学科でダメ。あそこ(芸大)は両方を求められるから(笑)。

三度挑戦して敗れたので、山藤さんは芸大をスッパリ断念。ムサ美に腰を据えてデザインを学ぶとともに、エネルギーを学校の外に向けた。20歳のときに日本宣伝美術会のコンテストに挑戦、見事特選(日宣美賞)となった。このコンテストはデザイン界の登竜門として知られる。そこで特選に選ばれたことは、山藤さんに大きな自信をもたらし、将来への道しるべともなった。

|

山藤章二氏プロフィール

1937年東京生まれ。武蔵野美術学校デザイン科卒業。在学中の57年、日本宣伝美術会展で特選を受賞。広告会社を経て、64年独立。講談社出版文化賞、文藝春秋漫画賞、菊池寛賞など受賞多数。2004年紫綬褒章を受章。主な著書に、『山藤章二のブラック・アングル25年・全体重』(朝日新聞社)、『アタクシ絵日記・忘月忘日』(文藝春秋)、『まあ、そこへお坐り』『論よりダンゴ』(以上岩波書店)など。 |

|

山藤さん:近くの大鳥神社のそばに<大鳥館>という映画館があって、エノケンの映画や、漫画の『フクちゃん』とか『のらくろ』などを上映していた。5、6歳の子供はタダで入れてくれるものだから、入り浸って何度も同じ映画を観たりしました。目黒駅のすぐそばの<目黒キネマ>、ここは時代劇専門でね、阪妻や片岡千恵蔵などのチャンバラ映画をやっていた。どういうわけかヒーローよりも、黒川弥太郎、月形龍之介、杉山昌三九、羅門光三郎といった脇役に目が行く渋い好みの子供だったんですよ。

山藤さん:近くの大鳥神社のそばに<大鳥館>という映画館があって、エノケンの映画や、漫画の『フクちゃん』とか『のらくろ』などを上映していた。5、6歳の子供はタダで入れてくれるものだから、入り浸って何度も同じ映画を観たりしました。目黒駅のすぐそばの<目黒キネマ>、ここは時代劇専門でね、阪妻や片岡千恵蔵などのチャンバラ映画をやっていた。どういうわけかヒーローよりも、黒川弥太郎、月形龍之介、杉山昌三九、羅門光三郎といった脇役に目が行く渋い好みの子供だったんですよ。