知遊vol.9

【知遊の人】

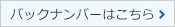

敗戦から六〇余年――

僕らが体験したことを後の世代に語り遺したい

山田 洋次(映画監督)

【特別寄稿】

喜寿を迎えた大原美術館

・美術館を創り、支え、楽しんだ人たちの物語

大原 謙一郎

【児玉清の書斎へようこそ】

リリーさんの文章には読者をギュッと抱きしめるような温もりがある

児玉 清/リリー・フランキー

【CHI YU ESSAY】

贈る心と贈られる心

・日本には美しい「しきたり」があった

犬丸 直

【黒田東彦の世界を見る眼】

インドネシアの歴史と文化

・ジョクジャカルタとバリへの旅

黒田 東彦

【中国古典に学ぶ】

足るを知れば辱められず

守屋 洋

【立松和平の、この人に会いたい!】

「念を込めて」針と糸で布に絵を描き続けて五五年

立松 和平/下司 喜三子

【ここが違う菌の常識】

故郷はレジオネラでいっぱい?

青木 皐/高田 美果

【ヒューマンドキュメント・ 医療機器を開発した人たち】第9回

敗血症に陥った人たちの命を救う世界初の血液浄化器

「トレミキシン」開発物語PART1

福山 健

特集記事

松竹大船撮影所。戦前から戦後、そして昭和三〇年代前半の映画黄金期には、この撮影所から数々の名作映画が誕生。小津安二郎、川島雄三、木下恵介、野村芳太郎など巨匠、鬼才と呼ばれた監督たちがその代表作を世に送り出していた。

やがて映画が斜陽産業といわれるようになった後、寅さんシリーズなどで松竹の屋台骨を支え続けたのが、山田洋次監督であった。

今回は二〇〇八年一月に公開された「母べぇ」の仕上げにかかっている松竹サウンドスタジオ内の緊張した空気の中でのインタビューとなった。

|

|

|

|

| 松竹大船撮影所。戦前から戦後、そして昭和30年代前半の映画黄金期には、この撮影所から数々の名作映画が誕生。小津安二郎、川島雄三、木下恵介、野村芳太郎など巨匠、鬼才と呼ばれた監督たちがその代表作を世に送り出していた。

やがて映画が斜陽産業といわれるようになった後、寅さんシリーズなどで松竹の屋台骨を支え続けたのが、山田洋次監督であった。

今回は2008年1月に公開された「母べぇ」の仕上げにかかっている松竹サウンドスタジオ内の緊張した空気の中でのインタビューとなった。

日本の子供たちは、いま、とても不幸な環境にあるのではないでしょうか?

東大の相撲部を応援したり、横綱審議会の委員をなさったりしていますが、いまの相撲界についてどうお考えですか。

山田さん:問題は、日本人の横綱がいないということです。誤解のないようにいっておきますが、外国人だからいけないと排斥するのではなく、なぜ、日本人の横綱が、あるいは強い関取が出ないかということが、今日の日本の国のありよう、とくに子供たちの置かれている環境と深くつながっているのではないかと、ぼくは憂えているわけです。豊かに育ちすぎているから辛抱が足りない、というような俗論ではなく、子供たちが力強く育っていくことがむずかしくなっている。この国はね、いま、学校教育だけでなく、家庭教育も、地域の教育も未来が見えない、大きな不安をかかえていると思います。

子供たちの置かれている環境の不幸が見えるところが、いまの日本のとても大きな問題だ、という山田さん。

豊かに、便利になったけれども、「母べぇ」の時代にはあったのに、いま失われているものはなにかを、作品を通して問いかけたいという山田さんの思いは、熱く重い。

山田さん:60数年前、日本人はすさまじい体験をしました。300万人の人が死に、たくさんの外国の人を殺した。米英撃滅とか鬼畜米英などという言葉を実際に聞いていた最後の世代がぼくらですからね。敗戦後60数年、『還暦』を過ぎたいま、ぼくと同世代の人たちが、自分の体験したことを語り遺しておこう、書き遺しておこうという思いを強くしています。そういう機運が全国的に静かに広がっているような気がします。『母べぇ』はつらい時代を生きた家族の物語、日本の家庭や暮らしを描いている映画です。この映画でぼくらが問いかけているものを、日本中の家庭で考えていただければ、と思います。

山田さんの声も語り口もとてもソフトである。しかし、山田さんの志は、高くハードである。「母べぇ」は、2008年1月26日全国ロードショーが決まった。

|

山田洋次プロフィール

1931年大阪府生まれ。54年東京大学法学部卒業。同年、助監督として松竹入社。61年「二階の他人」で監督デビュー。主な作品に「男はつらいよ」シリーズ(全48作、69年~95年)、「家族」「故郷」「幸福の黄色いハンカチ」「キネマの天地」「たそがれ清兵衛」「隠し剣 鬼の爪」「武士の一分」など。菊池寛賞、ブルーリボン賞、毎日映画コンクール監督賞、日本アカデミー賞など受賞多数。96年紫綬褒章、2004年に文化功労者に選ばれる。 |

|

|

|

| ▲このページのトップへ |

|

|