知遊vol.15(2011年1月5日 発行)

【知遊の人】

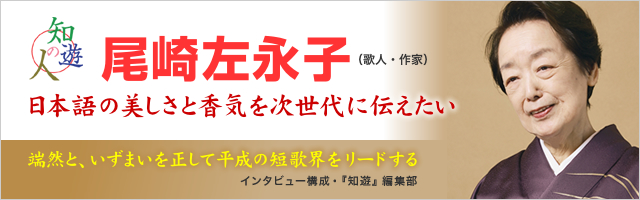

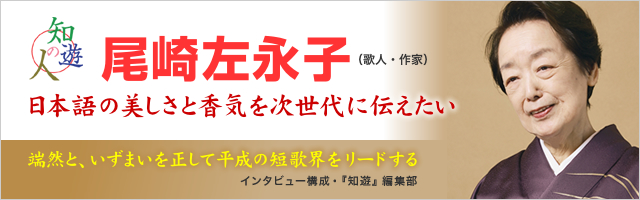

日本語の美しさと香気を次世代に伝えたい

端然と、いずまいを正して平成の短歌界をリードする

尾崎左永子(歌人、作家)

【特別寄稿】

会社の未来は内にあるのではなく、外にこそある

・「内向き理論」を打破し、「開放系」に活路を見いだそう

端信行(国立民族学博物館名誉教授)

【やまだ紫の世界-

-樹のうえで猫がみている】

「やまだ紫」の才能に出合った喜び

白取千夏雄(編集者、やまだ紫・夫)

【中国古典に学ぶ】

狡兎三窟

・『戦国策』

守屋洋

【児玉清の書斎へようこそ】

火の玉投手あさのさんの渾身の熱球をあなたはどう受け止めますか。

児玉 清/あさのあつこ

【黒田東彦の世界を見る眼】

アジアの水危機にどう対処するか

黒田東彦

【囲碁と読書は友だち】

「囲碁十訣」が教えてくれるたくさんのこと

マイケル・レドモンド

犬丸 直さんを悼みます。

今福 道夫さんを新編集委員にお迎えします。

知遊編集部

【ここが違う菌の常識】

気がつけば、汚れ

青木皐/高田美果

【大原美術館 一枚の絵】

郷里の水車小屋での一幕を取材した名作

・「里の水車」(児島虎次郎)

柳沢秀行

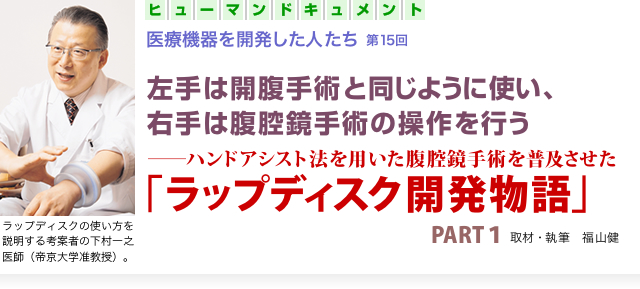

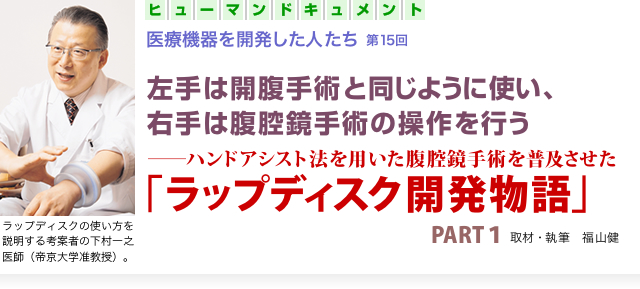

【ヒューマンドキュメント・医療機器を開発した人たち】第15回

左手は開腹手術と同じように使い、右手は腹腔鏡手術の操作を行う

ハンドアシスト法を用いた腹腔鏡手術を普及させた

「ラップディスク」開発物語 PART1

福山健

特集記事1

「知遊の人」は、尾崎左永子さんです。17歳で短歌を始めて以来60余年、歌人として作家として、エッセイストとして、古典文学の研究家として、雑誌『星座』の主筆として、作詞家として(かつては放送作家としても)、多岐にわたる文筆活動を続けられる尾崎さんの、ハンサムウーマンの素顔に迫ります。

特集記事2

【ヒューマンドキュメント・医療機器を開発した人たち】

ハンドアシスト法を用いた腹腔鏡手術を普及させた「ラップディスク開発物語」の前編を紹介します。

|

|

2010(平成22)年神無月のある日、鎌倉・七里ガ浜を見下ろす高台のホテルの庭に佇つ佳人の姿があった。酷暑の続いた夏が過ぎ、ようやく訪れた秋の風光のなかに、紫色の着物姿の美しい尾崎左永子さん。霰文様の綸子(に金糸の刺繍が流れるような線を描く訪問着を、ゆったりと着こなす姿からは、傘寿を過ぎた女性とは信じられない女らしい艶(やかさが漂う。今号は、17歳で短歌を始めて以来60余年、歌人として作家として、エッセイストとして、古典文学の研究家として、雑誌『星座』の主筆として、作詞家として(かつては放送作家としても)、多岐にわたる文筆活動を続ける尾崎左永子さんにご登場いただいて、ハンサムウーマンの素顔に迫りたいと思う。

|

|

尾崎左永子さんは、アララギ派の歌人佐藤佐太郎に師事、写実主義の短歌を学んだ。戦後、桑原武夫の『第二芸術論』(岩波書店発行『世界』昭和21年9月号掲載)に端を発し、俳句や短歌は「旧いもの」の代表として叩かれた時期がある。その攻撃に浮き足だった歌人も多かったが、佐藤佐太郎は端然として、言葉でそれに反駁するのではなく、作品で返そうという覚悟と気概を持ち、ひたすら歌づくりに打ち込んだ。その姿は、そばでつぶさに見ていた左永子さんの生き方に大きな影響を与える。

第一歌集『さるびあ街』を20代の終わりに刊行、短歌で才能を発揮するだけでなく、放送作家としてラジオドラマを書いたり、合唱組曲「蔵王」を作詞し、芸術祭参加作品として初めての楽譜を世に送り出したりと、多才ぶりを発揮。

|

|

夫の研究留学に従って海を渡り、海外生活も経験する。しかし、帰国後歌壇には戻らず、しばらく短歌とは無縁に過ごす。

短歌を離れて約18年、50代半ばになって左永子さんは師・佐藤佐太郎との約束を守り歌壇に戻った。放送作家として、作詞家として、エッセイストとして八面六臂の活躍をする愛弟子に向かって、かつて師は「今は、いろいろなことをやってもいいが、50代になったら短歌に戻ってきなさい」と、諭していた。

短歌の世界に戻ってきた左永子さんの精進ぶりはめざましい。第一歌集『さるびあ街』(沖積舎)を尾崎左永子の名で再刊したときには、還暦を過ぎていた。実に32年ぶりの再刊である。長い休詠期があったことを感じさせない質感と量感をもって、第二・第三・第四と歌集が編み出されていった。

いざさらば炎のごとく生きんかな誰がためにあらずひとりわがため

第四歌集『炎環』に収められているこの歌は、雄々しいまでの気概がみなぎり、左永子さんの「ハンサムウーマン」ぶりを表わしている。

『星座-歌とことば-』(季刊・年四回発行)は総合文芸誌なので、ことばを愛する文化人たちの幅広い協力・支援を得て、作家・詩人・俳人・学者・ジャーナリスト・医師・政治家・放送人・画家・演劇人などから毎号原稿が寄せられる。

左永子さんは49号(2009年4月1日発行)から同誌に「佐太郎秀歌私見」の連載執筆を始めた。17歳で佐太郎門下に入り、純粋な目で師のめざしていた方向を見つめていた愛弟子が、師の没年(78歳)を超える年齢になって初めて、「本当の詩の心」を持った師の作品を読み解いている。

10代の頃、師・佐藤佐太郎の歌集『しろたへ』に収められた「白椿あふるるばかり……」の歌のすがすがしさに心ふるわせた少女は、60数年の修練の末に、師から受け継いだ「写実」を確かに身につけて、香り高い一首をさりげなく詠んだ。

たしかなる明日ひらかれん冬陽さす磐座(に置く椿くれなゐ

|

|

|

尾崎左永子プロフィール

本名尾崎磋瑛子。1927(昭和2)年東京生まれ。東京女子大学国語科在学中から佐藤佐太郎に師事。57年第一歌集『さるびあ街』刊行。また放送作家、作詞家として活躍。65年夫尾崎巌の研究留学に従って渡米、初めて日本語の美しさにめざめる。帰国後、松尾聰門下として『源氏物語』に取り組む。84年『源氏の恋文』でエッセイスト・クラブ賞、99年歌集『夕霧峠』で迢空賞受賞。2001(平成13)年総合文芸誌「星座-歌とことば-」創刊、主筆を務める。歌集『炎環』『さくら』『風の鎌倉』『椿くれなゐ』など全12冊。『新訳・源氏物語』(全四巻)、『神と歌の物語・新訳古事記』、『梁塵秘抄漂游(』、『香道蘭之園』校訂・解題、『百人一首の世界』などの古典関係の著作多数。日本エッセイスト・クラブ常務理事。 |

|

|

| ▲このページのトップへ |

|

|

|

|

|

外科医の修練を積んだ手は、鋭敏な触覚を備えている。患者の体表や内臓などに触れただけで、腫脹(、浮腫(、圧痛(、病変の有無を感知する。

この触診という優れた手技を、画像表示モニターのもとでの操作である腹腔鏡手術(に、なんとか取り入れることができないだろうか。

ハンドアシスト(手の助けを得た)法を用いての腹腔鏡手術、その普及に大きく寄与したのが、ラップディスクの開発である。

|

|

|

|

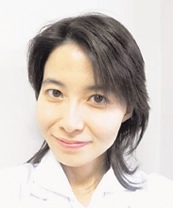

ドクターズ・ブログの一つに、「産婦人科医師 保母るつ子の摩訶(不思議な世界」がある。産婦人科領域での人気ブログで、「女性のための受診しやすい産婦人科を目指す女性医師の奮闘記̶̶産婦人科疾患、不妊症、腹腔鏡手術などをわかりやすく解説」と、副題がつけられている。

|

|

保母(は、東京・港区赤坂にある山王病院のリプロダクションセンター(生殖医療、不妊治療、内視鏡)の医師。山王病院は、1937(昭和12)年の創設以来、全室を個室のプライベートホスピタルにするなど、先駆的な取り組みをする総合診療病院として知られる。

保母という名前からして産婦人科の医師にふさわしいが、ブログの開設は2005年8月。本でいえば、五年間にもわたって読み続けられているロングセラーだ。 ブログ開設の動機について問うと、つぎのような回答が寄せられた。

「あなたの担当医はこのような人です、と少しでも患者様の安心材料になればいいと思ってブログをつくっています。初めての患者様からブログを見ましたといわれると、私の緊張感もやわらぎます。たいしたことのない内容のブログですが、いろいろな人とのよい人間関係をつくる道具だと考えています」

ブログでは、産婦人科の知識をわかりやすく紹介するだけではなく、個人生活での日々の出来事や心象風景が、本人撮影の写真を添えて日記風に記されている。

|

「産婦人科医師 保母るつ子の摩訶不思議な世界」のブログ開設者・保母るつ子医師(山王病院リプロダクションセンター)。

|

|

|

|

さて、このブログのなかに、2006年9月から「ラッププロテクター」「ラップディスクミニ」といった言葉が目につくようになる。

|

|

|

|

これらの記述から、ラッププロテクターやラップディスクミニは、腹腔鏡手術に用いられる器具であり、それによって産婦人科領域における腹腔鏡手術の応用範囲が大きく広がったことが理解できる。

|

ラップディスクの形状は美しい。用途に応じて多種多様なタイプがある。

|

|

|

|

|

|