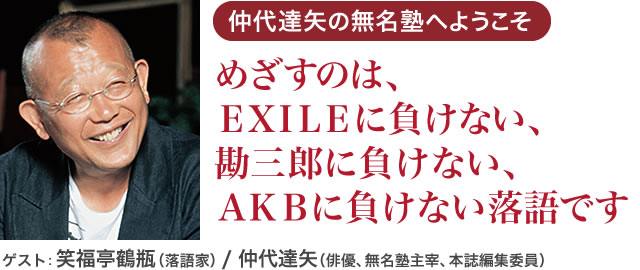

仲代 ― 不条理な笑いがちりばめられた芝居を、笑いの名人に観ていただいた

鶴瓶 ― おもろかったですよ。あれをものにしはったのはすごい

仲代 ― 先日は「授業」を観に来てくださって、ありがとうございました。(※「授業」はウージーヌ・イヨネスコ作の代表的不条理劇。仲代達矢さん念願の演目が、無名塾・仲代劇堂で公演されました)

鶴瓶 ― この稽古場で上演しはってね、おもろかったですよ!セリフのなかに数字がぎょうさん出てきますよね。あれをものにしはったのはすごいと思いました。数字って意味をなさないから、いちばん覚えにくいやないですか。

仲代 ― 数字はむずかしいですよね。でもあれ、けっこうデタラメだったんですよ(笑)。

鶴瓶 ― ほんまでっか?だとしても、デタラメやと観客に悟らせないところが腕なんでしょうね。

仲代 ― でもああいう不条理な笑いがちりばめられた芝居を、笑いの名人に観ていただくというのは勇気のいることでしたよ。ぼくはもともと鶴瓶師匠のファンで、ぜひ対談をと希望したんです。お忙しいのに申しわけない。ぼくはこの雑誌の編集委員ですから、お礼を。

鶴瓶 ― いやいや師匠なんていわんといてくださいよ。呼んでいただいて光栄です。それこそ仲代さんは、ぼくが子供のころから観てきた俳優さんですからね。ぼく、今年で62ですけれども。

仲代 ― ぼくは80を超えましたから、尊敬する新劇界の人たちってもうほとんど亡くなってしまっているんですよ。いまのぼくが尊敬している三大スターは、新劇界ではなくテレビ界で活躍する人たちなんです。それがすなわちビートたけしさん、明石家さんまさん、そして鶴瓶さんですよ。お手本になるような才能のある方々だと思っています。

鶴瓶 ― とんでもないですよ、仲代さんのお手本やなんて!

仲代 ― ぼくは新劇育ちのわりには理屈をこねないというか、理詰めで役をとらえていくということをしないほうなんです。新しい役をやるときには「この役に似ている人、誰かいないかな」と探してみることから始めます。映画化されたことでも有名な「ドライビング・ミス・デイジー」という芝居では黒人の運転手役でしたが、その第一イメージは、じつは鶴瓶さんなんですよ。

鶴瓶 ― ええーっ!?そうやったんですか!

仲代 ― 実際にはあまり似ていなかったかもしれないですが、ぼく自身は鶴瓶さんをイメージして演じたつもりなんです。

鶴瓶 ― あの映画ではどなたをイメージして演じてはったんやろ、「日本の悲劇」。先日拝見しましたが、すごい映画ですよね。なにがすごいって、いまの時代にあの映画を撮る監督、受けて立つ役者が存在するということですよ。(※「日本の悲劇」は「春との旅」に続く小林政広脚本・監督作品)

仲代 ― なにしろミイラになる人の役ですからね。なにもしない役でした、ただジーッとしているだけ。一応主役なのに、20分も後ろ姿を延々と撮られて、その場面では一切ぼくの顔が出ないんですよ。あれはね、非常に嬉しかった。だってその20分間、観客は「この人はどんな表情をしているんだろう、いまなにを考えているんだろう」と想像してくれるはずですからね。

鶴瓶 ― ああいう思い切った撮り方、昔の日本映画にはありましたよね。

仲代 ― 昔の日本映画全盛期に、ぼくは小林正樹監督や黒澤明監督の映画で育ててもらったんです。「おれはおれの映画を撮る。あいつの真似はしない」という気概を持った監督たちでした。お二人に限らず、当時の映画監督には多少あまのじゃくな面があったと思います、いい意味でね。近年は「どうすればもっと観客を呼べるか」という効率重視の時代ですから、どうしても受け狙いに走った映画が増えてしまう傾向が見られますね。これは映画界だけでなく、演劇界にもいえることですが。

鶴瓶 ― テレビ界もそうですよ。雑談のなかから新しいものが生まれるという現象が、かつてのテレビ界にはありました。大勢でワーッと飲みに行って盛り上がったとき、誰かがポンッと手を叩いて「それおもろいやないか、明日やろうや」。翌日、ほんまにそれをカメラの前でやってしまうわけです。受けるかどうかではなく、自分らがいま「おもろい」と感じたことを「明日やろう」と思い立つ。その勢いが大事なんです。もちろん受けないこともありますが、「受けた!お客さんわろてる!当たった!」となったら、どんだけ気持ちいいか。スポンサーの顔色ばかり見て、頭のなかだけでつくっていては、「おもろい」ことからどんどん遠ざかってしまいますよ。そういう意味では、仲代さんがご自分の稽古場、しかもこんなに素晴らしい稽古場で「授業」という念願の芝居を上演されたというのは、まさに理想の実現ですよね。

仲代 ― いやあ、まあ興行としてはなかなか成功しないんですけれどね。

鶴瓶 ― ぼくの落語会も興行として成功しているかというと、そこまではいかないんです。そこを補ってくれるのが、テレビのバラエティ番組のギャラなんですよ。黒字は出なくても落語会をやってお客さんに喜ばれる、そこに価値を見いだしたテレビ局がまたぼくを使ってくれる、そのギャラでまたまた落語会で好きなことを……となる。うまいこと回るときは回ってくれるものやねんなあ、と思うんですよ。

仲代 ― でも、鶴瓶さんの落語会はいつも大盛況だとうかがっています。

鶴瓶 ― ぼくはまずテレビで知られるようになってから本格的に落語を始めて、「テレビに出てばかりいるやつの落語なんて」という人もいてる状況からスタートしましたから、当時はなかなか満席ということにはならなかったんですよ。でもやるからには、テレビではぼくは一切落語をしない、と決めたんです。「鶴瓶の落語は劇場でしかやっていない」ということがお客さんのなかに浸透して、自分の思いがブレないようにコツコツとやってきて、ここ2、3年でようやくチケットの入手が困難というところにまできました。

仲代 ― 毎月、「帝塚山無学の会」というイベントを開催していらっしゃるでしょう。「無学」ってネーミング、「無名塾」と相通ずるものがあるなあと思っていたんですよ。月替わりのゲストがまた、そうそうたる顔ぶれなんですよね。

鶴瓶 ― その月のゲストが誰なのかは公表せずにチケットを発売するんです。当日になってからのお楽しみということで。タモリさん、さんま、爆笑問題も出れば、桂米朝師匠も出てくれはった。第一回のゲストは、浪曲の春野百合子先生でした。ぼくの師匠である六代目笑福亭松鶴と交流のあった方で、いまも80代後半でお元気です。嬉しいのはね、無学に出てくれはったときに百合子先生の芸にすっかり落ちた若いお客さんが、先生の追っかけになったんですよ。浪曲を初めて知ったような子たちがですよ。ほんまもんの芸の力なんですね。「あっ、これはまちがいない!ぼくの大好きな人、ぼくがすごいと思う人に出てもらえれば、無学の会はきっといける!」と確信しました。最初のころは74の客席が埋まらなかったんですが、続けていくうちに、ゲストの告知がなくても「鶴瓶に呼ばれた人なんやからきっとおもろいやろな」とお客さんに期待してもらえるようになっていったんです。

仲代 ― 鶴瓶さんは、プロデューサーやディレクターとしても優れていらっしゃる

鶴瓶 ― カメラマンは、いい画を撮ろうという欲ではなく、「気」で撮るべきなんです

仲代 ― NHKでやっていらっしゃる「鶴瓶の家族に乾杯」なんて、まさにその精神で成立している番組といえるのではないですか。

鶴瓶 ― いまでも聞かれることあるんですよ、あの番組はほんまにぶっつけでやってはるんですかと。そういう疑問を持たれてしまうというのは、画面の「間」がよくない証拠です。「さっきあの場所でああいうことが起こった、だからいまここでこういう人に会えた」っていうね、この「だから」という接続詞が大事なんです。「だから」をきちんと映像として見せなければ、なにも決めずに旅するからこそドラマが生まれるってことが伝わりません。あらかじめ時間や場所が決まっていたら、「ここで出会えたこの人がこんなにすてきやのに、まだまだ何時間でもここにおりたいのに、つぎの場所にすぐ移動せなあかん」ということになってしまう。こんなバカな番組のつくり方はないですよ。「ここ」から「つぎのどこか」に移るのは自分の気持ちの自然な流れに任せる、これが番組の肝になるんですよ。

仲代 ― なるほど。接続詞の映像化が大事というお話、とてもよくわかります。

鶴瓶 ― 飛鳥路を旅したときのことです。ふっと立ち寄った家の外で、おばさんがぼくに気づかずに洗濯してはりました。なんとなく表札の横を見やったら、イワシが吊ってあった。で、おばさんが、ぼくの見ているイワシを見た。声は出しませんでした、お互いに。その少しの沈黙の後、おばさんが「ああ……あの、イワシ?」って。ぼくが「そう、あのイワシ……なに?」。第一声が「イワシ」やったんですよ、「はじめまして」ではなく。そのときカメラマンは、ぼくらの見つめる先、つまりイワシをアップで撮ったんです。ぼくはカメラマンに、「イワシを先にアップにすな、まずおばさんがしゃべってからや」といいました。イワシが最初では、そこにカメラマン自身の意識が映り込んでしまうんですよ。だから、まずは引けと。引いて撮って、二人の会話を聞いて、そこで初めてイワシや、と。いい画を撮ろうなんていう欲ではなく、「気」で撮るべきなんです。

仲代 ― お話をうかがえばうかがうほど、鶴瓶さんがプロデューサーやディレクターとしても優れていらっしゃることがわかりますね。しかしテレビというメディアは、とかく苦情の電話や投書が多く寄せられるものでしょう。ご自身の番組でも複眼的にとらえる力をお持ちの鶴瓶さんとしては、そういった苦情についてどうお考えですか。

鶴瓶 ― こちら側がうわべだけの表現をするのではなく、(自分の心臓を叩いて)ここでやっていれば、うわべだけの中傷を受けたとしても気にはならないですね。

仲代 ― 鶴瓶さんにとって「ここでやる」とは、具体的にどういうことなんでしょうか。

鶴瓶 ― 素人さんを守る、これはずっとぼくのモットーとしてやってきたことです。素人のおばさんが、たとえばポロッと自分の離婚体験談をカメラの前でしゃべってしまうとします。おばさんにしてみれば、その場のノリで口がすべっただけかもしれません。だとしたら、あとでオンエアを見て「あかん、こんなことしゃべってしもたんや」と傷つくでしょう。離婚した相手や、もしかしたらその相手の新しい家族も見るかもしれへん。だから番組スタッフには、「素人さんがうっかりしてやってしもたことを、単に盛り上がるからというだけの理由で放送したら絶対にあかん」といってカットしてもらうようにしています。そういう人間としての根本的な部分をわきまえていれば、そんなにひどい中傷は来ないと思うんです。

仲代 ― うん、そういうお心がけはテレビ画面からも透けて見えるでしょうからね。

|